3Dプリンティング(3D印刷)とは?

3D(スリーディー)印刷とは、デジタルデータをもとにして立体物を作り出す技術です。3次元的な造形をおこなうので3D印刷といいます。一般には英語の「3D print」をカタカナにした「3Dプリント」の方が広く使われています。

紙やプラスチックなど平坦な素材やプロダクトの表面に、文字や図表をインクで2次元的に転写することを「印刷」といいます。その意味では、3D印刷は「印刷」というよりも「ものづくり」の範疇にはいります。

実際、製造業の世界では1980年代から、すばやく試作品をつくる手段として研究開発が進められてきました。このラピッド・プロトタイピング(rapid prototyping)のための技術が3D印刷の基礎となっています。当時は「光造形」と呼ばれていました。

1990年代のなかばに米国で、インクジェットプリンターの技術をつかって立体物をつくる機器が発売されます。このときに初めて「3D printing(3D印刷)」という言葉が使われます。

2000年代後半から、3D印刷の基本的な技術の一部が特許切れとなったため、多くの企業が3Dプリンター市場に参入してきました。低価格モデルも登場し、3Dプリンターを個人的に活用するユーザーも増えています。

新技術の開発も盛んです。従来のものづくり手法ではむずかしかった形状の製品や部品が3D印刷によって可能になりました。医療、食品、スポーツウェア、宇宙開発などさまざまな分野で活用されています。

薄い層を印刷しながら積み上げて立体物に

3D印刷は、ものづくりの手法ではありますが、原理は印刷技術を参考に発想されました。

レイアウトや画像のデータをもとに、インクで印刷するように、3次元データに基づいてプラスチックなどの材料で薄い面を作ります。少しずつ形の違う面を印刷するように次々と作成して、何層にも重ねていって立体物を作り上げます。等高線ごとに厚紙や発泡を切り抜いて立体地図を作った経験があれば、なんとなくイメージできるかもしれません。

プラスチックなどの樹脂が多く使われますが、合金やコンクリート、ゴムなどでも造形は可能です。セラミックや食品、生体組織、細胞といった材料による3D印刷が試みられたり、研究が進められています。

https://www.youtube.com/watch?v=579WK1aHLRQ

物体の造形方式は様々です。主な方式には、液体樹脂を紫外線で硬化させる光造形(SLA)、熱で溶かした樹脂を重ねていく熱溶解積層(FDMまたはFFF)、粉末の材料をレーザーで焼き固める粉末焼結積層造形(SLS)などがあります。

また、材料噴射(マテリアルジェッティング)や結合剤噴射(バインダージェッティング)は、2次元印刷のインクジェット技術を応用した方式です。

層を積み重ねる方法以外も研究されています。カリフォルニア大学バークレー校の研究チームは、3Dモデルを動画データに変化し、プロジェクターで光硬化樹脂に投射する方法を開発しました。積層方式では難しかった複雑な形状を、高速に作成できる技術です。

1980年代に考案された3D印刷

試作品を短時間で作り、テストと評価を繰り返すことで、市場に受け入れられる製品開発をしようという流れが、1970年代に生まれました。これを受けて、いくつかのラピッドプロトタイピングの手段が、1980年代に日米でそれぞれ考案されます。

1980年に名古屋市工業研究所の小玉秀男が光造形法を世界ではじめて考案します。3次元CADデータをもとに立体模型を作る方法として、光硬化樹脂にレーザーを当てて断面を作り、それを積み重ねて立体を造形するというものでした。印刷技術と半導体マスキング、CAD技術が結びついて発想されたものでした。小玉は1981年に日米で光造形法の論文を発表します。

小玉と同時期に日米で同様の技術が考案されます。インターネットが普及する前で、現在のような情報の共有は瞬時にはおこなわれていませんでした。1982年には米3M社のAlan J. Herbertが論文を発表。1984年には、大阪府立工業研究所の丸谷洋二と米国のChuck Hullがそれぞれ、光造形法の実用化に関する特許を出願しています。

Hullが設立した3D Systems社が、1987年に世界で初めて3Dプリンタを実用化し、SLA-1を発売しました。

1990年にStratasys社が熱溶解積層法(FDM)の製品を製造販売します。この特許が2007年に切れたため、現在のようにFDM方式を採用した低価格3Dプリンタが数多く作られるようになりました。

1995年には米Z Corporation社がインクジェット方式による3Dプリンターを発売します。

2005年に英国のAdrian Bowyer博士が「RepRap」というプロジェクトを開始しました。デスクトップ3Dプリンターをオープンソースで製作するというもので、必要な部品も3Dプリンタ自身で作り出せます。このオープンソース化は、3Dプリンターの個人所有が増えるきっかけのひとつとなりました。

さまざまに広がる3Dプリンターの可能性

製造業では金型作りはかなりのコストがかかりますが、金型なしで試作品がつくれます。また、金型の代替品を3Dプリンターで出力することでもコストダウンがはかれます。

医療分野では、3Dプリンターによる義肢づくりなどの事業が始まっています。また、臓器自体を3Dプリンターでつくりだす「バイオプリンター」の研究も進められています。

建築分野では、建物の模型だけでなく、実際に居住できる家屋が作られる例が出てきました。

食品業界や飲食店では、食材をさまざまな形状に加工して、これまでになかった商品や盛り付けで食事の楽しみを広げています。

低価格の3Dプリンターが入手可能になったので、フィギュア作りを個人で楽しんだり、小規模事業者でもオリジナルグッズを製作できます。

2014年9月には、3Dプリンターが国際宇宙ステーションに運ばれて実験がおこなわれました。

【参考資料】

・3D printing – Wikipedia (https://en.wikipedia.org/wiki/3D_printing)

・3Dプリンター – Wikipedia (https://ja.wikipedia.org/wiki/3Dプリンター)

・Discover the history of 3D printer (https://www.sculpteo.com/blog/2017/03/01/whos-behind-the-three-main-3d-printing-technologies/)

・ここだけは、押さえておきたい!3Dプリンターの基礎知識 |キヤノン (https://canon.jp/business/trend/3dprinter01)

・今さら聞けない3Dプリンターの基本と仕組み、どんな事例があり、どこがシェアトップか |ビジネス+IT (https://www.sbbit.jp/article/cont1/33417)

印刷(印刷機)の歴史

木版印刷 200年〜

文字や絵などを1枚の木の板に彫り込んで作った版で同じ図柄を何枚も複製する手法を「木版印刷」(もくはんいんさつ)といいます。もっとも古くから人類が利用してきた印刷方法です。

活版印刷 1040年〜

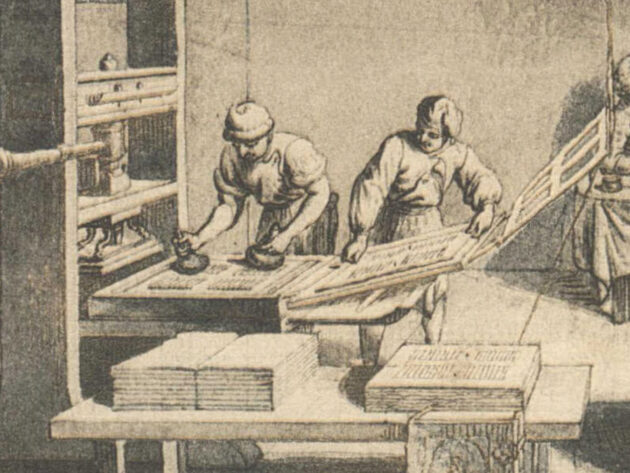

ハンコのように文字や記号を彫り込んだ部品を「活字」(かつじ)を組み合わせて版を作り、そこにインクをつけて印刷する手法を「活版印刷」(かっぱんいんさつ)といいます。活字の出っ張った部分にインクを付けて文字を紙に転写するので、活版印刷は凸版(とっぱん)印刷に分類されます。

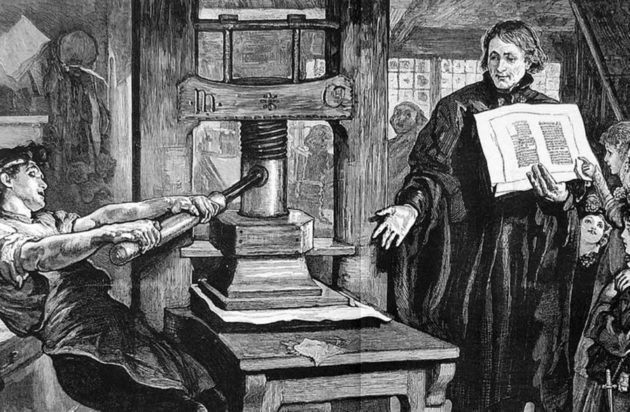

プレス印刷 1440年〜

活字に油性インクを塗り、印刷機を使って紙や羊皮紙に文字を写すという形式の活版印刷が、ヨハネス・グーテンベルク(Johannes Gutengerg)によって初めて実用化されました。印刷機は「プレス印刷機」と呼ばれ、現在の商業印刷や出版物に使われている印刷機と原理は変わりません。

エッチング 1515年〜

「エッチング」は銅などの金属板に傷をつけてイメージを描き、そこへインクを詰め込んで紙に転写する技法です。くぼんだ部分がイメージとして印刷されるので凹版(おうはん)印刷に分類されます。

メゾチント 1642年〜

銅版画の一種である「メゾチント」は階調表現にすぐれています。銅板の表面に傷をつけてインクを詰め込み、それを紙に転写します。くぼんだ部分のインクが印刷されるので凹版印刷に分類されます。

アクアチント 1772年〜

「アクアチント」は銅版画のひとつの技法で、水彩画のように「面」で濃淡を表現できることが大きな特徴です。表面を酸で腐食させてできた凹みにインクを詰めて、それが紙に転写されるので、凹版印刷に分類されます。

リトグラフ 1796年〜

「リトグラフ」は水と油の反発を利用してイメージを印刷する方式です。凹凸を利用してインキを載せるのではなく、化学反応によってインキを付ける部分を決めます。版には石灰岩のブロックが使われたので「石版印刷」(せきばんいんさつ)ともいわれます。版面がフラットなので平版(へいはん)に分類されます。

クロモリトグラフ 1837年〜

「クロモリトグラフ」は、石版印刷「リトグラフ」を改良・発展させたカラー印刷技法です。カラーリトグラフと呼ばれることもあります。

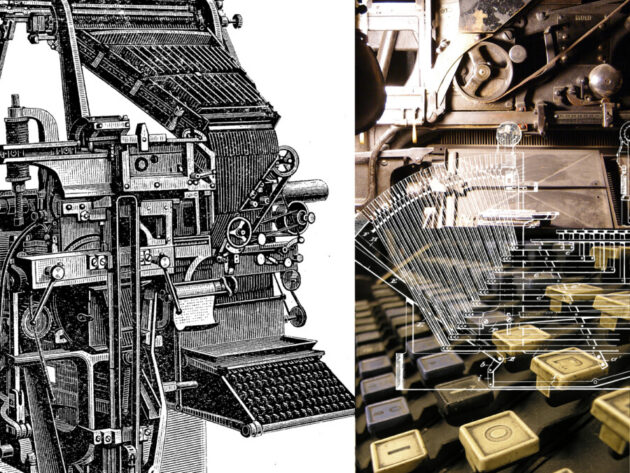

輪転印刷 1843年〜

「輪転印刷機」(りんてんいんさつき)は、円筒形のドラムを回転させながら印刷する機械です。大きなドラムに版を湾曲させて取り付けます。ドラムを高速で回転させながら、版につけたインクを紙に転写することで、短時間に大量の印刷が可能です。

ヘクトグラフ 1860年〜

「ヘクトグラフ」は、平版印刷の一種で、ゼラチンを利用した方式です。ゼラチン版、ゼラチン複写機、ゼリーグラフと呼ばれることもあります。明治から昭和初期まで官公庁や教育機関、企業内で比較的部数の少ない内部文書の複製用に使われました。

オフセット印刷 1875年〜

「オフセット印刷」とは、現在の印刷方式の中で最もポピュラーに利用されている平版印刷の一種です。主に、書籍印刷、商業印刷、美術印刷など幅広いジャンルで使用されており、世界中で供給されている商業印刷機の多くを占めています。

インクジェット印刷 1950年〜

「インクジェット印刷」は、液体インクをとても細かい滴にして用紙などの対象物に吹きつける印刷方式です。「非接触」というのがひとつの特徴で、食用色素を使った可食インクをつめたフードプリンター等にも利用されています。

レーザー印刷 1969年〜

「レーザー印刷」は、コンビニエンスストアや職場で身近なレーザー複写機やレーザープリンターに採用されている印刷技術です。現在では、レーザーの代わりにLEDも多く使われています。1980年代中ごろに登場したDTP(デスクトップパブリッシング)で重要な役割をはたしました。

デザイン費用やプランを見たい

ASOBOADの具体的なデザイン制作料金については【デザインお見積り】ページ からご覧いただけます。作例を見てから検討したい

これまでのASOBOADの制作事例やサンプルについては【デザイン事例】ページ からご覧いただけます。まずは無料お見積もりから

ロゴなどのブランディングツールから、チラシやパンフレットといった販促物まで。あらゆる広告・グラフィックデザイン制作を、日本全国どこからでもオンラインで承ります。お見積もりは無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。サイトへのお問い合わせ・依頼 / 各種デザイン作成料金について / デザイン作例一覧