「正論」という名のパンチ? コミュニケーションを壊さないために考えたいこと

「正論」って、言葉だけ聞くと「正しい意見」のはずなのに、なぜかモヤモヤしたり、時には深く傷ついたりすることがありますよね。今日はこの「正論」との付き合い方について、僕なりに考えていることをお話ししたいと思います。

「正論パンチ」って、どんな状況?

皆さんの周りにもいませんか? 会議で、チャットで、あるいはプライベートな会話で、いつも「正しいこと」をビシッと言ってくる人。もちろん、的を射た意見はありがたいし、間違いを指摘してもらえるのは助かります。

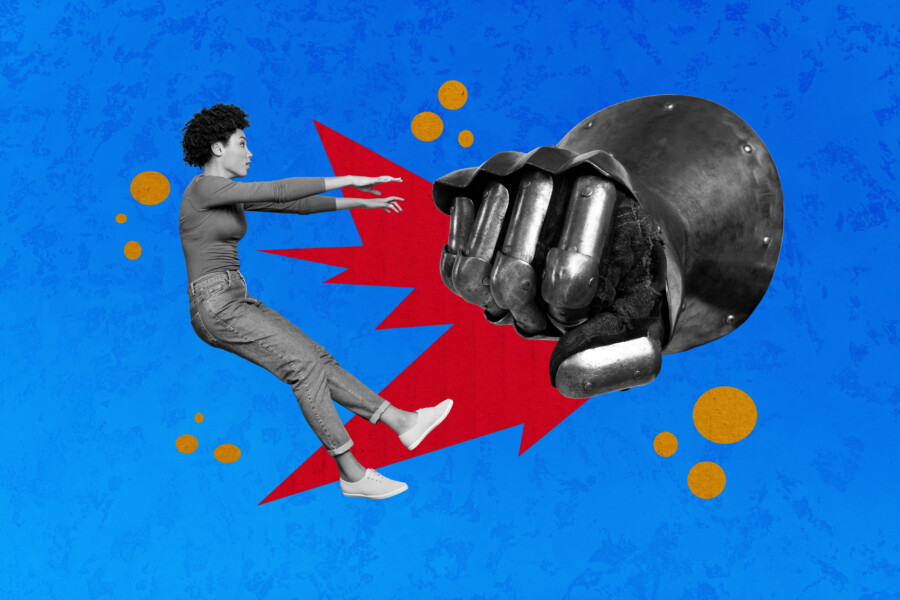

でも、言い方やタイミング、あるいはその人の態度によっては、まるで一方的に殴られているように感じてしまうことがある。これが僕の言う「正論パンチ」です。

パンチを食らった側は、「うっ…確かにそうだけど…」とぐうの音も出ません。だって、言っていること自体は「正しい」から。反論しようものなら、「だってこれが正しいでしょ?」とさらに強いパンチが飛んでくるかもしれない。そう思うと、何も言えなくなってしまいます。

特に、立場が上の人からだったり、大勢の前で言われたりすると、ダメージはさらに大きくなりますよね。

なぜ「言い返せない」のか? なぜ「心を閉ざす」のか?

正論に対して言い返せない理由はいくつか考えられます。

- 論理的に正しいから:言葉通り、正論は理屈として通っています。感情的には納得できなくても、論理で反論するのは難しい。

- 権威や立場:上司や先輩、専門家など、相手の立場が上だと、心理的に反論しにくくなります。

- 感情的なダメージ:正論であっても、言い方や状況によっては深く傷つきます。傷ついている状態では、冷静に反論する気力も湧きません。

- 「面倒くさい」という諦め:反論しても聞いてもらえない、論破されるだけ、という経験が続くと、「もう何を言っても無駄だ」と諦めてしまうこともあります。

こうして「言い返せない」経験が積み重なると、どうなるか。

その人に対して、本音を話せなくなります。

当たり障りのないことしか言わなくなり、自分の意見や感情を隠すようになります。だって、本音を言ったらまた「正論パンチ」が飛んでくるかもしれないから。

そして、次第に心を開かなくなります。

表面的な付き合いはできても、信頼関係を築くのは難しくなるでしょう。相手が何か困っているように見えても、「どうせ僕が何か言っても…」と、手を差し伸べることすらためらってしまうかもしれません。

これって、すごく悲しいことだと思いませんか? コミュニケーションが一方通行になり、関係性がどんどん希薄になっていく。本来なら協力し合えるはずなのに、お互いの間に壁ができてしまうのです。

「100戦100勝」の勘違い

一方で、「正論パンチ」を繰り出す側は、自分が常に正しい、負け知らずだと感じている場合があります。相手が言い返してこないのを「納得した」「論破した」と捉え、自分の正しさを確信してしまう。まさに「100戦100勝」の状態です。

でも、それは本当に「勝ち」なのでしょうか?

相手を黙らせ、自分の意見を一方的に押し通しただけかもしれません。相手の心の中には、納得できない気持ちや、不満、あるいは傷ついた感情が渦巻いているかもしれないのに。

その結果、相手からの信頼を失い、本音のコミュニケーションができなくなっているとしたら…それは、長い目で見ると「勝ち」とは言えないのではないでしょうか。むしろ、大切な関係性や、チームワークを損なっている「負け」かもしれないのです。

もちろん、悪気なく、本当に相手のためを思って「正しいこと」を伝えている人もいるでしょう。でも、伝え方次第では、その善意が相手に届かないばかりか、逆効果になってしまうこともあるのです。

デザイナーの視点から考える「正論」の難しさ

僕たちデザイナーの仕事は、クライアントやチームメンバーなど、多くの人と関わりながら進めていきます。その中で、「フィードバック」は欠かせません。

デザインに対するフィードバックにも、「正論」が飛び交うことがあります。

- 「この配色はセオリーから外れている」

- 「ユーザービリティの観点から、このボタン配置はありえない」

- 「ターゲット層には、このデザインは響かないはずだ」

どれも、理屈としては正しいのかもしれません。でも、それを伝える時に、相手への配慮が欠けていると、デザイナーは深く傷つきます。自分の考えや努力を全否定されたように感じてしまうこともあります。

「だってこれが正しいんだから」と一方的に言われると、建設的な議論になりません。デザイナーは心を閉ざし、「じゃあ、あなたの言う通りにしますよ…」と、主体性を失ってしまうかもしれません。それでは、より良いデザインを生み出すことは難しくなります。

大切なのは、「正しいかどうか」だけではありません。

- なぜそのデザインにしたのか、背景や意図を理解しようとすること

- 相手の考えを尊重し、共感する姿勢を示すこと

- 代替案や改善策を一緒に考えること

こうした「対話」の姿勢があってこそ、フィードバックは生きたものになります。「正論」を伝えるだけでなく、「相手に伝わる」ように工夫すること。これが、建設的なコミュニケーションには不可欠だと、僕は考えています。

「正論」が必要な時もあるけれど…

とはいえ、もちろん「正論」が求められる場面もあります。メンターや指導者が、相手の成長のためにあえて厳しいけれど的確なアドバイスをする場合などです。あるいは、ルールや事実を明確に伝える必要がある時も。

ただ、その場合でも、伝え方への配慮は絶対に必要です。

- 相手への敬意を忘れない

- 伝えるタイミングや場所を選ぶ (人前で晒し上げるようなことはしない)

- 一方的に断罪するのではなく、理由や背景も説明する

- 感情的にならず、冷静に伝える

- フォローアップをする (言いっぱなしにしない)

同じ「正論」でも、伝え方次第で、相手の受け取り方は全く変わってきます。相手の成長を願う「愛の鞭」になるか、心を折るだけの「暴力」になるかは、紙一重なのかもしれません。

「正論パンチ」にどう向き合うか

では、もし自分が「正論パンチ」を受けてしまったら、どうすればいいのでしょうか。

すぐに言い返したり、感情的に反論したりするのは、あまり得策ではありません。相手も感情的になり、さらに状況が悪化する可能性があります。

まずは、一呼吸置くこと。そして、相手の言っている「事実」と、自分の「感情」を分けて考えてみるのがおすすめです。

「確かに、言っていること自体は一理あるかもしれない。でも、その言い方には傷ついたな」というように。

可能であれば、少し時間を置いてから、「先ほどの件ですが、〇〇というご指摘は理解しました。ただ、△△のような言い方をされると、少し悲しく感じてしまいます。もう少し△△な形で伝えていただけると、私としても受け止めやすいです。」のように、自分の感情を伝えてみるのも一つの手です。

もちろん、相手によっては全く聞く耳を持たない場合もあります。そういう場合は、無理に関わろうとせず、物理的・心理的に距離を置くことも大切です。自分の心を守ることを最優先に考えましょう。

まとめ – 対話のキャッチボールを大切にしよう

「正論」は、それ自体が悪いわけではありません。物事を正しく進めるために必要なものです。でも、それをどう使うか、どう伝えるかが、とても重要です。

コミュニケーションは、一方的なボールの投げつけではなく、相手とのキャッチボールです。「正論」という名の剛速球を投げつけるだけでは、相手は受け取れず、キャッチボールは成立しません。

相手が受け取りやすいように、思いやりを持ってボールを投げる。時には、相手が投げやすいように、少し歩み寄ってみる。

そんな、当たり前だけど忘れがちな「対話の姿勢」を、僕自身も大切にしていきたいなと思っています。

皆さんは、「正論」とどう付き合っていますか?

正論でぶん殴られると言い返せないから、正論でぶん殴る人って100戦100勝だと思っている場合がある。結果、そういう人には本音を話せなくなるし、心を開けなくなる。一方的にぶん殴っているだけ。メンターとしてそういう人(アドバイス)を求めているなら良いと思う。

X (Twitter) – Mar 11, 2018

私個人への依頼について

私個人(トミナガハルキ)への依頼についてはお問い合わせフォームからご連絡をお願いいたします。広告デザイン制作、PR、執筆(書籍・記事)、SEOやサイト運営に関するアドバイス等を行なっています。リーズナブルにデザインを依頼したい

デザイン事務所AMIXの運営する【デザイン作成のASOBOAD】ではポスターデザイン等をはじめ、各種広告デザインをリーズナブルな料金で行なっています。(※こちらは、主にスタッフがデザイン作成を行なっています。)