「たくさん」を「ひとつ」の力に。シリーズ展開とパッケージデザインの深い関係

皆さんの会社では、ひとつのブランドから複数の商品を展開する「シリーズ展開」を行っていますか?シャンプーとコンディショナー、味違いのスナック菓子、機能が異なる化粧品ラインナップなど、私たちの身の回りには多くのシリーズ商品が存在します。

新商品を投入し、ラインナップを拡充していくことは、ブランドの成長に欠かせない戦略です。しかし、商品が増えるにつれて、「個々の商品は魅力的だけど、ブランド全体としてみると、なんだかまとまりがない…」「店頭で他のブランドに埋もれてしまう…」といった悩みを抱えることはないでしょうか?

実は、その悩みを解決する鍵こそが、今回テーマとする「統一パッケージデザイン」なのです。

単に商品を包むだけでなく、ブランドの世界観を伝え、顧客とのコミュニケーションを図るパッケージデザイン。特にシリーズ商品においては、個々の魅力を引き立てつつ、全体としての一体感を演出し、ブランド価値を最大化する上で、その重要性は計り知れません。

この記事では、なぜシリーズ商品に統一パッケージデザインが不可欠なのか、その具体的なメリットから、成功に導くためのデザインの「極意」、そしてラインナップ展開を成功させるための戦略まで、深く掘り下げていきます。

「これからシリーズ展開を本格化させたい」「既存のシリーズ商品の見せ方を見直したい」と考えているブランド担当者、マーケター、デザイナーの皆さんにとって、この記事が新たな気づきや具体的なヒントとなれば幸いです。

なぜ統一感が重要なのか? パッケージデザインがもたらす5つのメリット

シリーズ商品全体でデザインのトーン&マナーを統一することは、単に「見た目が揃っている」以上の、多くの戦略的なメリットをもたらします。具体的に見ていきましょう。

メリット1:ブランド認知度の向上と記憶への定着

人間は視覚情報から多くの影響を受けます。ロゴ、特定のカラーパレット、書体、レイアウトといったデザイン要素が一貫していると、消費者は無意識のうちに「あのブランドの商品だ」と認識しやすくなります。

スーパーの棚、ドラッグストアの陳列、ECサイトのサムネイル…様々な場所で繰り返し統一されたデザインに触れることで、ブランドイメージは強く記憶に刷り込まれていきます。広告宣伝費をかけずとも実現できる、非常に効率的なブランド認知度向上の施策と言えるでしょう。

メリット2:店頭での圧倒的な存在感(シェルフインパクト)

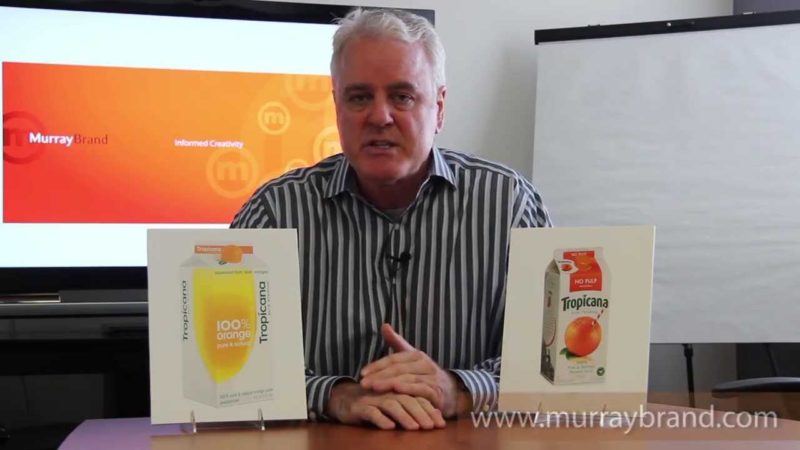

多くの商品がひしめき合う店頭では、消費者の視線をいかに捉えるかが勝負です。統一されたデザインのシリーズ商品が隣り合って並ぶと、個々の商品が単独で置かれている場合とは比較にならないほどの「面の力」が生まれます。

「シェルフインパクト」は、競合商品との差別化を図り、消費者に「お、なんだかすごいな」「このブランド、力が入っているな」と感じさせる効果があります。結果として、手に取ってもらえる確率を高めることに繋がるのです。

メリット3:品質への信頼感と安心感の醸成

整然と統一されたデザインは、製品そのものの品質に対する信頼感や、ブランド全体への安心感を醸成します。デザインに一貫性があるということは、企業としてブランド管理に力を入れており、製品づくりにもこだわりを持っている、という無言のメッセージを発信しているのと同じです。

特に、食品や化粧品、医薬品など、安全性や品質が重視されるカテゴリーにおいては、この「信頼感の演出」が購買決定に大きく影響します。

メリット4:クロスセル・アップセルの促進

「このシャンプーが良かったから、同じシリーズのトリートメントも試してみよう」「この味のお菓子が美味しかったから、別の味も買ってみよう」

統一されたパッケージデザインは、シリーズ内の他の商品への興味を喚起し、いわゆる「ついで買い」(クロスセル)や、より高価格帯の商品へのステップアップ(アップセル)を自然に促します。

パッケージを通じて「これらは同じ仲間ですよ」と示すことで、消費者は安心して他の商品を試すことができるのです。これは顧客単価の向上にも貢献します。

メリット5:デザイン開発・管理の効率化

新しい商品をシリーズに追加する際、毎回ゼロからデザインを考えるのは大変な労力とコストがかかります。しかし、基本的なデザインフォーマットやルールが確立されていれば、それをベースに展開できるため、デザイン開発プロセスを大幅に効率化できます。

また、ブランドイメージの維持・管理という点でも、明確なガイドラインがあることで、担当者や制作会社が変わっても一貫性を保ちやすくなります。長期的な視点で見れば、これは大きなコスト削減とブランド価値の維持に繋がるのです。

統一デザインの「極意」- 何を揃え、何で差をつけるか

「統一デザイン」と聞くと、「全部同じにしなければならない」と思いがちですが、それでは個々の商品の魅力が埋もれてしまいます。大切なのは、「揃えるべき要素」と「差別化すべき要素」を明確にし、柔軟な「デザインシステム」を構築することです。

共通項 – ブランドの「顔」となる要素

これらはシリーズ全体で一貫性を保ち、ブランドの基盤となる部分です。

- ロゴとブランドカラー:最も重要なブランドの識別子です。配置ルールやサイズ規定、色規定を明確にします。ブランドを象徴するメインカラーと、それを補完するサブカラーを設定しましょう。

- 書体(タイポグラフィ):ブランド名、キャッチコピー、商品説明などに使用する書体を統一します。書体はブランドの個性を表現する重要な要素です。読みやすさも考慮して選定します。

- レイアウトの骨格:ロゴの配置位置、商品名のエリア、キービジュアルのスペースなど、パッケージ上の基本的な情報配置ルールを定めます。これにより、どの商品を見ても「あのブランドだ」と認識できる安定感が生まれます。

- 写真やイラストのトーン&マナー:使用する写真の雰囲気(例:シズル感重視、ライフスタイル提案型など)や、イラストのタッチ(例:手書き風、フラットデザインなど)を統一します。これにより、視覚的な世界観に一貫性を持たせます。

- 素材感や形状(可能な範囲で):容器の形状や素材感をシリーズで統一することも、強力なブランドイメージ構築に繋がります。ただし、コストや機能面との兼ね合いが必要です。

差別化 – 個性を際立たせる要素

共通のルールを守りつつ、各商品の特徴や違いを明確に伝えるための要素です。

- 商品ごとのキーカラー:味、香り、機能などを表現するために、商品ごとに異なるキーカラーを設定します。ベースとなるブランドカラーとの組み合わせ方を工夫することで、統一感を保ちながら個性を演出できます。

- 名称や特徴の表示方法:商品名を大きく見せるのか、特徴(例:「しっとりタイプ」「辛口」など)を強調するのか。フォントサイズや色、配置場所などでメリハリをつけ、消費者が直感的に違いを理解できるようにします。

- アイコンやピクトグラム:商品の機能や特徴、成分などを分かりやすく伝えるために、統一されたデザインシステムの中で、商品ごとに異なるアイコンやピクトグラムを活用します。

- キービジュアル:商品の中身(例:果物のイラスト、料理の写真)や、使用シーンを想起させるイメージ画像を、レイアウトの骨格を守りながら商品ごとに変えることで、それぞれの魅力を効果的に伝えます。

この「共通化」と「差別化」のバランスこそが、統一パッケージデザインの「極意」です。すべてを同じにするのではなく、ブランドとしての「型」を守りながら、個々の商品の個性を輝かせる。そんな柔軟な発想が求められます。

成功するラインナップ展開のためのデザイン戦略

優れた統一パッケージデザインは、単なる思いつきや場当たり的な対応では生まれません。長期的な視点に立った戦略的なアプローチが必要です。

ステップ1:ブランドアイデンティティの核を定義する

まず、自社ブランドが顧客に提供したい価値、ブランドの個性、ターゲット顧客などを明確に定義します。「私たちのブランドらしさとは何か?」という問いに対する答えが、デザインの方向性を決定づける羅針盤となります。この核が曖昧なままデザインを進めると、ちぐはぐな印象になったり、途中で方向性がブレたりする原因になります。

ステップ2:柔軟性のあるデザインシステムを構築する

「共通項」と「差別化」のルールを具体的に定めた「デザインガイドライン」や「デザインシステム」を構築します。これは、単なるルールブックではなく、ブランドの世界観を維持しながら、新しい商品展開にも柔軟に対応できる「設計図」のようなものです。

例えば、「基本レイアウトはこのパターン」「カラーバリエーションはこの範囲内で」「新しいアイコンを追加する場合のルール」などを明確にしておくことで、将来的な拡張がスムーズになります。

ステップ3:将来の拡張性を見据えた設計

現時点でのラインナップだけでなく、将来的に追加される可能性のある商品カテゴリーやバリエーションも考慮に入れてデザインシステムを設計します。例えば、「現在は3種類だが、将来的には10種類まで増える可能性がある」「高価格帯ラインを追加する計画がある」といった将来像を想定しておくことで、後々のデザイン変更の手間やコストを最小限に抑えることができます。

ステップ4:部門間の連携を密にする

パッケージデザインは、デザイナーだけで完結するものではありません。商品企画、マーケティング、営業、生産といった関連部門との緊密な連携が不可欠です。

各部門の意見や要望をデザインプロセスに反映させ、完成したデザインシステムについては、全部門で共通認識を持つことが重要です。これにより、「デザインは良いけど売りにくい」「生産ラインで対応できない」といった問題を未然に防ぐことができます。

注意点と考慮事項 – 統一デザインの落とし穴

多くのメリットがある統一パッケージデザインですが、いくつか注意すべき点もあります。

- 画一的になりすぎないか?:統一性を意識するあまり、デザインが単調になり、シリーズ全体の魅力が低下してしまう可能性があります。「差別化」の要素を効果的に取り入れ、個々の商品の個性がしっかり伝わるように工夫しましょう。

- 個々の商品の魅力が埋もれないか?:特に、ロングセラー商品など、既に強い個性とファンを持つ商品がシリーズに存在する場合、無理に統一デザインに組み込むことで、かえってその魅力を損なってしまうことがあります。既存商品の扱いは慎重に検討する必要があります。場合によっては、既存商品は独立性を保ちつつ、新しいシリーズ展開の中で統一感を出す、といった判断も必要になるかもしれません。

- コストと実現可能性:デザインシステムの構築や、全商品のパッケージ変更には、当然コストがかかります。特に、容器の形状まで統一するとなると、初期投資は大きくなります。費用対効果を十分に検討し、段階的な導入なども視野に入れましょう。また、印刷技術や素材の制約なども考慮に入れる必要があります。

これらの注意点を踏まえ、自社の状況に合わせて最適なバランスを見つけることが重要です。

まとめ – 統一パッケージデザインで、シリーズの価値を最大化しよう

シリーズ商品の展開において、統一パッケージデザインは、単なる「見た目の統一」を超えた、強力なブランド戦略ツールです。

ブランド認知度を高め、

店頭での存在感を際立たせ、

品質への信頼感を醸成し、

クロスセルやアップセルを促進し、

デザイン開発・管理を効率化する。

これらのメリットを最大限に引き出すためには、「共通化」と「差別化」の絶妙なバランス感覚に基づいた、柔軟な「デザインシステム」の構築が鍵となります。そして、ブランドアイデンティティの明確化、将来を見据えた設計、部門間の連携といった戦略的な視点が不可欠です。

もし今、皆さんのブランドがシリーズ展開で悩みを抱えているなら、ぜひ一度、パッケージデザインの「統一感」という視点で見直してみてはいかがでしょうか?

それは、個々の商品を輝かせ、シリーズ全体の価値を高め、そしてブランドを更なる成長へと導くための、確かな一歩となるはずです。この記事が、皆さんのブランド戦略の一助となれば、これほどうれしいことはありません。最後までお読みいただき、ありがとうございました!

デザイン費用やプランを見たい

ASOBOADの具体的なデザイン制作料金については【パッケージ制作依頼】ページ からご覧いただけます。作例を見てから検討したい

これまでのASOBOADの制作事例やサンプルについては【パッケージの制作事例】ページ からご覧いただけます。まずは無料お見積もりから

ロゴなどのブランディングツールから、チラシやパンフレットといった販促物まで。あらゆる広告・グラフィックデザイン制作を、日本全国どこからでもオンラインで承ります。お見積もりは無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。サイトへのお問い合わせ・依頼 / 各種デザイン作成料金について / デザイン作例一覧