小さなお店を営んでいたり、サービスを提供していると、「どうやってお客さまにお店を覚えてもらおうか?」と悩むことが多いのではないでしょうか。SNSやウェブ広告の利用が当たり前になった昨今ですが、そんなデジタル全盛の時代だからこそ、アナログなアプローチである「ショップカード」が改めて注目されています。

名刺のような小さなカードを使って、ブランドやサービスの世界観をしっかり伝えられたら、お客さまの心に残る確かな記憶を作れます。そこで今回は、ショップカードが持つ可能性やデザインのコツ、さらには実際の運用アイデアをご紹介します。小さなカードから始まるブランド戦略、一緒に考えてみましょう。

ショップカードとは何か?

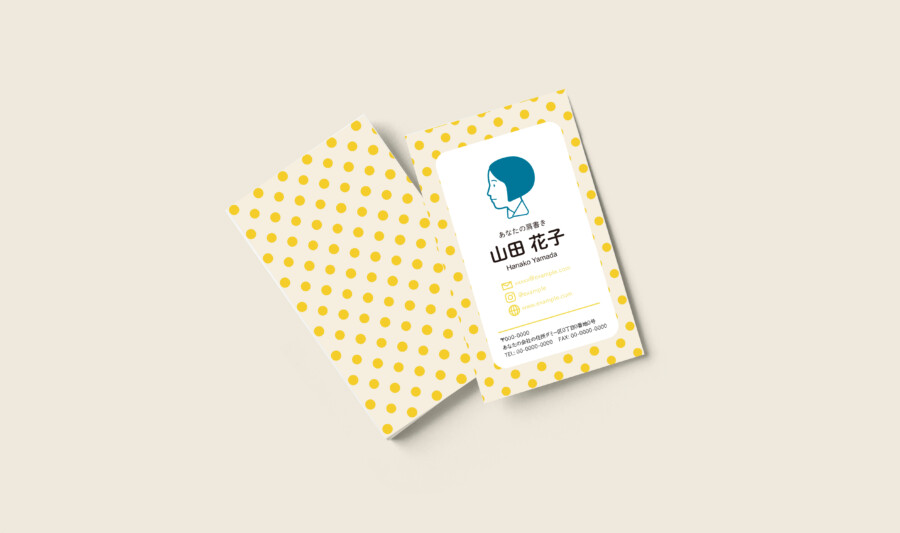

まずはショップカードとは何かを改めて整理してみましょう。ショップカードとは、お店やブランドの名前、ロゴ、所在地、連絡先などを載せた小さなカードのことです。名刺サイズが一般的ですが、最近ではポストカードサイズや、二つ折りにして情報量を増やす工夫をするお店もあります。

かつては飲食店や美容室、雑貨店など実店舗を持つ事業者が「お客さまに場所を伝える」ために使うことが主流でした。しかし、SNSやウェブサイトの普及によって、実店舗に限らずネットショップでも、イベントやポップアップストアなどの場でショップカードを配るケースが増えています。つまり、店舗の案内ツールにとどまらず、ブランドメッセージを端的に伝える「小さな広告」として機能しているわけです。

ショップカードが持つ可能性

情報を超えた体験の入り口

ショップカードは、多くの企業がSNSやウェブ広告を駆使するなかで、「紙」というアナログのぬくもりや質感を通じて体験を提供できるツールです。触感や紙質、色合い、香りなど、デジタルでは表現しづらい要素を活用できるのが魅力です。これらの要素を上手に使うことで、お客さまの五感に働きかけるブランド体験が可能になります。

ブランドの“思い出”として残る

手元に残るショップカードは、一種の「記念品」としての役割を果たします。旅行中に訪れたカフェのショップカードを、行程が終わったあとも思わず手帳に挟んでしまう人も少なくありません。後日ふと見つけたときに、そのときの楽しい雰囲気やおいしかった味を思い出して、「また行きたいな」と思わせるきっかけにもなります。日々の忙しさの中で見返すたびに、お店が与えてくれた体験を思い出す「小さなストーリーブック」のような働きがあるのです。

機能性×デザインで話題づくり

ショップカード自体に新しい機能を持たせたり、デザイン面で「おもしろい」「珍しい」と思わせたりすると、人に話したくなるネタになります。たとえばカードが折り紙のように折りたためる仕掛けになっていたり、レシピが載っていたりすると、「ちょっと見て!」と友人に見せたくなるでしょう。こうした話題性は、口コミやSNSでの拡散にもつながっていきます。

デザインのポイント

ブランドの世界観を凝縮する

ショップカードの最大の役割は、お店やブランドがどんな世界観を持っているのかを、一目で伝えることです。ロゴやカラー、フォントなどに加え、「言葉選び」もポイントになります。店名の下に添えるキャッチコピーやメッセージは、そのブランドが何を大切にしているのかを短いフレーズで示す場所です。ブランドストーリーが長々と書いてあるパンフレットはすぐに読み飛ばされるかもしれませんが、小さなカードに短くまとめられたメッセージなら、自然に目に留まります。

視認性と情報の取捨選択

「たくさん情報を載せたい」という気持ちはわかりますが、欲張りすぎるとごちゃごちゃして読みにくくなってしまいます。特に文字情報が多いと、肝心のブランド名やメッセージが埋もれてしまいがちです。主役と脇役をしっかり決めて、デザインを組み立てましょう。基本情報(店舗名・住所・連絡先・SNSアカウントなど)は大事ですが、それらを一度に詰め込むよりも、QRコードをさりげなく配置してウェブサイトやSNSに誘導する方法も有効です。

紙質や加工で印象を深める

手にとったときの質感は、ショップカードならではの大切な要素です。紙質によっては高級感、ナチュラル感、ポップな雰囲気など、見た目以上に触れた瞬間に感じるイメージが大きく変わります。また、箔押しや型押し、エンボス加工などを取り入れると、目を惹くと同時に「特別感」も演出できます。ブランドの個性やコンセプトに合わせて、予算の範囲内で工夫するといいでしょう。

コンテンツの工夫

情報量のコントロール

ショップカードのサイズは限られていますから、情報は厳選する必要があります。優先順位としては、「店名・ブランド名」「ロゴ」「住所や営業時間」「問い合わせ先・SNS情報」が基本。そのうえで、何かひとつ目を引く要素を追加すると印象が深まります。たとえばブランドのコンセプトを象徴するキャッチコピー、イラスト、写真などをレイアウトし、ブランドの雰囲気を感じてもらいましょう。

スタンプやポイントカードの活用

ショップカードをそのままポイントカードにするのも、ファン作りに有効です。カフェならドリンク一杯ごとにスタンプを押す、雑貨店なら購入金額に応じてマイルを貯める、といった具合に、お店に足を運んでもらう動機づけが自然とできます。カードを集めていくうちに「次はどんなアイテムがあるだろう?」と期待がふくらみ、ファンとしての意識が高まります。

物語性や季節限定感をプラス

定期的にデザインを変えたり、季節限定のデザインにしたりすると、「あ、デザインが変わってる! どんなストーリーがあるんだろう?」と、お客さまが毎回の来店を楽しみにしてくれます。とくに、イベントや新商品発売のタイミングに合わせて限定デザインを作れば、特別感がさらにアップ。コレクションとして集めたくなるショップカードは、そのままブランドの世界観を物語るアートピースになります。

配布戦略・設置場所

お店に置くだけではもったいない

ショップカードはお店のレジ横に置く、というのが定番ですが、それだけではせっかくの魅力が広がりません。お客さまが他の場所でも気軽に手に取れるように、近隣のカフェやセレクトショップ、ギャラリーなど、ブランドイメージが合う場所にカードを置かせてもらうのも一つの手です。相互にショップカードを設置して、お互いの顧客を紹介し合うコラボレーションも期待できます。

イベントやオンラインとの連携

マーケットや展示会などのイベント出展時に、来場者に手渡しするのも効果的です。短い対話でもカードを渡すことで「思い出を手元に残しておける」という安心感を与えられます。また、オンラインショップでも商品発送時に同封すると、受け取り後にブランド名をしっかり印象づけることができます。もしSNSアカウントを載せておけば、フォロワー獲得の入り口にもなります。

まとめ

SNSやウェブを活用したデジタルマーケティングが主流の時代だからこそ、小さなショップカードが持つ力はかえって際立っています。紙ならではの質感や温かみ、限られたスペースだからこそ伝わるメッセージの強さは、ほかのツールにはない魅力です。お店やブランドが大切にしている世界観をぎゅっと凝縮し、お客さまの手元に届けてみましょう。ふとしたときに見返したくなるショップカードは、そのまま「ファンを育むきっかけ」となります。

デザインを凝らし、設置場所を考慮し、定期的にデザインや内容をアップデートしながら、ファンとのコミュニケーションを育んでいく。この小さなカード一枚に、ブランドの未来がかかっているといっても過言ではありません。ぜひ、ショップカードを単なる「住所や連絡先を載せた紙」に留めず、一歩進んだブランド戦略のアイテムとして活用してみてください。きっと、お店やサービスの新たなファン作りに大きく貢献してくれるはずです。

デザイン費用やプランを見たい

ASOBOADの具体的なデザイン制作料金については【名刺外注費】ページ からご覧いただけます。作例を見てから検討したい

これまでのASOBOADの制作事例やサンプルについては【名刺作例】ページ からご覧いただけます。まずは無料お見積もりから

ロゴなどのブランディングツールから、チラシやパンフレットといった販促物まで。あらゆる広告・グラフィックデザイン制作を、日本全国どこからでもオンラインで承ります。お見積もりは無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。サイトへのお問い合わせ・依頼 / 各種デザイン作成料金について / デザイン作例一覧