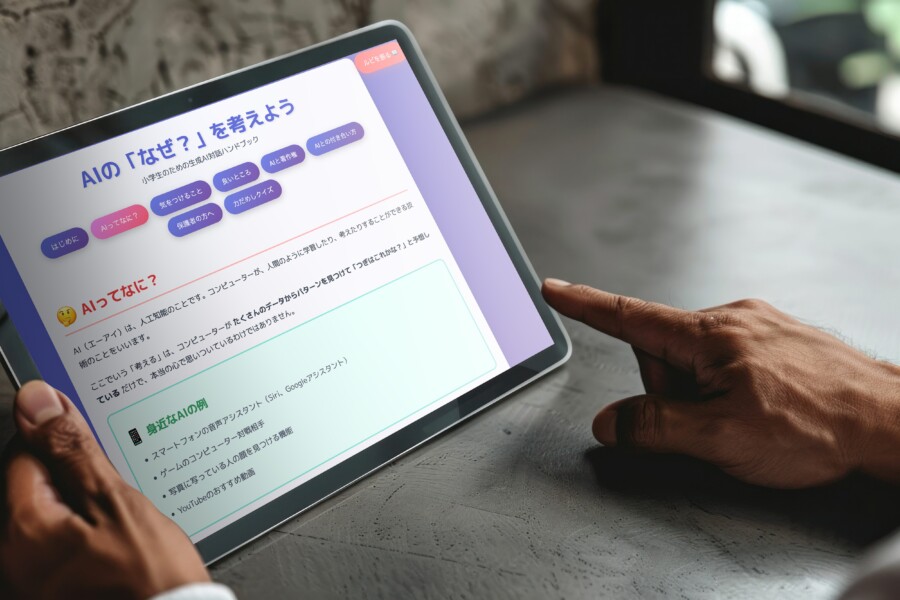

このたび、小学生とその保護者を対象とした生成AI教育情報サイト「AIの『なぜ?』を考えよう」を公開いたしました。

サイト概要

「AIの『なぜ?』を考えよう」は、急速に普及する生成AI技術について、子どもたちが正しく理解し、安全に活用するための判断力を養うことを目的とした非営利の教育情報サイトです。

URL: https://amix-design.com/ai-lab/kids-ai/

開発の背景

ChatGPTをはじめとする生成AIツールの登場により、私たちの生活は大きく変わりつつあります。特に、これからの社会を担う子どもたちにとって、AIは避けて通れない存在となるでしょう。

しかし、AIには便利な面だけでなく、著作権、プライバシー、情報の正確性など、様々な課題も存在します。これらの複雑な問題について、子どもたちが早い段階から考え、理解することが重要だと考え、本サイトを制作しました。

主な特徴

1. 小学生にもわかりやすい説明

専門用語を極力使わず、イラストや具体例を交えながら、AIの仕組みや課題をわかりやすく解説しています。

2. 著作権教育への重点

特に重要な「AIと著作権」の問題について、詳しく取り上げています。AIが学習に使用するデータの問題や、AI生成物の著作権について、子どもたちが理解できるよう工夫しました。

3. 家庭での対話を促進

本サイトは、親子でAIについて話し合うきっかけを提供することを目指しています。保護者の方も一緒に読むことで、家庭内でのAIリテラシー教育をサポートします。

4. 中立的な立場

AIの利用を推奨するものでも、禁止するものでもありません。メリットとリスクの両面を客観的に提示し、利用者自身が判断できる材料を提供しています。

今後の展開

AI技術は日々進化しており、関連する法律や社会規範も変化しています。本サイトも、最新の情報を反映しながら、継続的にコンテンツを更新・充実させていく予定です。

また、教育現場からのフィードバックを積極的に取り入れ、より実用的で効果的な教育コンテンツの提供を目指してまいります。

ご利用にあたってのお願い

本サイトは、民間の立場から制作した教育情報サイトであり、公的機関による公式な教育コンテンツではありません。掲載している情報は、制作時点での調査・検証に基づいていますが、AI技術や関連法規は急速に変化しているため、最新の情報については各自でご確認いただきますようお願いいたします。

学校教育での利用をご検討の際は、各教育機関のガイドラインに従ってご判断ください。

さいごに

デジタルネイティブ世代の子どもたちが、AIと共存する未来社会を生きていくために必要なリテラシーを身につけられるよう、本サイトが少しでもお役に立てれば幸いです。

ぜひ、お子様と一緒にサイトをご覧いただき、AIについて考え、話し合うきっかけとしてご活用ください。