近年、AI技術の進歩によって、私たちが日常的に利用できるデジタルツールが急速に増えています。その中でも、特に注目を集めているのが「クリエイティブAI」と呼ばれる分野です。これは文章や画像、音楽など、これまで人間ならではの感性が必要とされてきた領域にもAIが応用されるようになったことを指します。この記事では、特に画像生成AIに焦点を当てながら、非デザイナーの方でも活用できるクリエイティブAIの世界を入門編として解説していきます。

クリエイティブAIとは?

まずは「クリエイティブAI」という言葉のイメージを整理しましょう。AIというと、囲碁やチェスでの対戦、チャットボットなどが一般的に思い浮かぶかもしれません。しかしクリエイティブAIは、絵を描いたり小説を執筆したり、音楽を作曲したりといった“クリエイティブな活動”を支援または自動化するAIを指します。

この背景には、ディープラーニングをはじめとする機械学習技術の急速な発展があります。大量の学習データと高性能のコンピューターを用いることで、AIが人間が描いた作品を学び、あるいは写真や絵画を参考に、新たな作品を生み出せるようになってきました。

こうした技術が一般に使われるようになると、絵を描くスキルがない人でも、テキストを入力するだけで魅力的な画像を生成できるようになります。まさに「非デザイナーでも画像がつくれる時代」が到来しているのです。

画像生成AIの仕組み

では、実際に画像生成AIはどのようにして新しい画像をつくり出しているのでしょうか。多くのサービスやツールは、以下のような仕組みを採用しています。

- 大量の画像データを学習

AIが画像を生成する際には、まず数百万〜数億枚規模の画像とその画像を説明するテキスト(キャプション)などを組み合わせたデータセットを学習します。たとえば「猫の写真」や「海辺の風景イラスト」など、人が見てわかる特徴をAIに覚え込ませるわけです。 - テキスト入力による生成指示(プロンプト)

多くの画像生成AIは「テキストプロンプト」と呼ばれる文章入力によって、どんな画像をつくるかを指示します。たとえば「青空の下で遊ぶ白い猫のイラスト風」と入力すると、その要素を踏まえてAIが画像を合成し、新しい作品を生み出します。 - 生成とフィードバックの反復

画像生成の過程では、AIが「ノイズのある画像」から少しずつノイズを取り除いていきながら、与えられた指示に合うように画像を完成させていきます。この最適化のプロセスを短い時間で繰り返すことで、ほぼリアルタイムに画像ができあがります。

こうした仕組みのおかげで、絵を描いた経験がなくても「こんなイメージの画像をほしい」とテキストで伝えるだけで、デザイナーが描くようなアート作品やSNS映えする画像を手軽に生成できます。

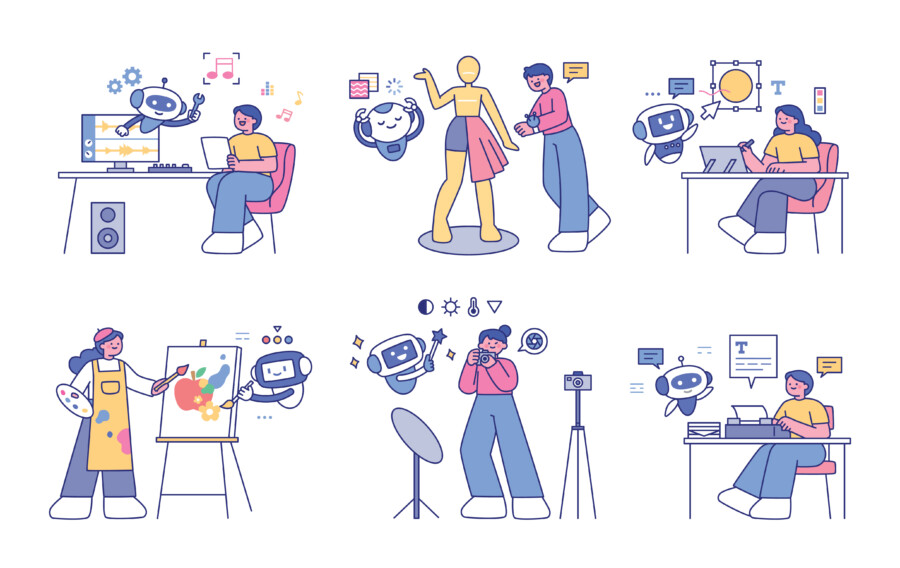

非デザイナーでも活用できる場面

実際に画像生成AIを活用する場面はさまざまです。ビジネスでもプライベートでも、アイデア次第で新しい表現や可能性が広がります。

SNSやブログのビジュアル素材

SNSの投稿やブログ記事に添えるアイキャッチ画像を考えるのは意外に手間がかかります。フリー素材サイトを探しても、イメージに合う写真がなかなか見つからないこともあるでしょう。そんなときは画像生成AIが便利です。自分の伝えたいテーマやカラーイメージなどを入力しておけば、独自性のある画像をすぐに用意できます。

マーケティングや広告のアイデア出し

広告バナーやイベント告知などで「こんな雰囲気のビジュアルがいいな」と思い浮かんでも、イラストを外注していると時間とコストがかかります。画像生成AIなら、作りたい雰囲気をテキストで指定するだけでいくつもサンプルを生み出してくれます。完成イメージのたたき台としても使いやすいですし、部分的に修正を重ねることでクオリティを高めていくこともできます。

商品開発やデザインのイメージサポート

商品企画において、コンセプトやデザインの方向性をいち早く共有することはとても重要です。クリエイティブAIを使えば、会議資料やプレゼン資料に入れるイメージ画像も短時間で作成できます。社内外を問わず、具体的なビジュアル例があるとイメージが共有しやすくなるでしょう。

画像生成AIを使いこなすコツ

非デザイナーでも扱えるとはいえ、より思い通りの画像を得るためにはちょっとしたコツがあります。いくつかポイントを押さえておきましょう。

プロンプト(指示文)を工夫する

画像生成AIにどのようなテキスト指示を与えるかで、生成される画像のクオリティや雰囲気が変わります。たとえば「かわいい猫」というだけでは抽象的すぎて、イメージ通りの絵が返ってこないことがあります。

- 表現方法(イラスト風、写実的、油絵風など)

- 色合い(パステルカラー、ビビッドカラーなど)

- 構図(背景、周辺環境、視点など)

このように、具体的なキーワードを盛り込むとAIも意図を理解しやすくなり、より狙いに近い画像を得られるでしょう。

生成した画像を編集・修正する

AIが一発で理想的な画像を生成してくれることもあれば、どこか微妙にズレている場合もあります。そんなときは、できあがった画像をさらに修正できるAIツールを使うか、PhotoshopやGIMPなどの画像編集ツールで微調整しましょう。背景だけ別の素材に差し替える、色味を変更するなど、一手間加えることで完成度がぐっと上がります。

著作権や利用規約を確認する

画像生成AIを利用する際には、サービスごとの利用規約や生成物の扱いを確認しておくことが大切です。商用利用が可能かどうか、生成された画像の権利は誰に帰属するのかなど、後からトラブルにならないよう注意しておきましょう。

クリエイティブAIがもたらす未来

非デザイナーにとって、画像を自由に生成できるというのは大きなインパクトがあります。文章ひとつでプロが作ったような画像を得られるだけでなく、自分の想像力を気軽に形にできるからです。今後はさらに技術が進化し、3Dモデルの自動生成や動画生成など、表現の幅が広がっていくことでしょう。

同時に、クリエイティブAIを活用したコンテンツが増えることで、インターネット上には多種多様な画像や動画があふれるようになります。オリジナリティや著作権の扱い、そして倫理面やフェイク画像の問題など、新たな課題も生まれてきています。しかし、適切に理解し利用することで、これまでにないビジネスチャンスやクリエイティブなアイデアが生まれる可能性を秘めています。

まとめ

クリエイティブAIの登場は、デザインやアートの専門知識を持たない人にとって大きな恩恵をもたらしました。ちょっとしたブログの挿絵から広告用のビジュアル素材まで、思いついたアイデアをすぐにビジュアル化できるのは非常に便利です。最初は戸惑うかもしれませんが、いざ使ってみると「こんなに簡単だったのか」と驚くはずです。

もちろん、最先端の技術ゆえに注意すべき点もあります。著作権やプライバシー、フェイク画像の拡散といった問題は今後さらに注目されるでしょう。それでも、新しい技術を積極的に使いこなせば、クリエイターやデザイナーだけでなく、私たち一般ユーザーにとっても新たな創造の可能性が開けていきます。

まずは気軽にいくつかの画像生成AIサービスを試してみてください。思わぬ発見やアイデアが得られるかもしれません。非デザイナーでも画像生成ができる時代だからこそ、自分なりの使い方を見つけて、クリエイティブAIをうまく活用していきましょう。

↓↓↓ AI活用のデザイン等をご検討の方へ ↓↓↓

↓↓↓ その他デザイン外注をご検討の方へ ↓↓↓

最後までお読みいただきありがとうございます。共感する点・面白いと感じる点等がありましたら、【いいね!】【シェア】いただけますと幸いです。ブログやWEBサイトなどでのご紹介は大歓迎です!(掲載情報や画像等のコンテンツは、当サイトまたは画像制作者等の第三者が権利を所有しています。転載はご遠慮ください。)