近年、AI(人工知能)という言葉を耳にする機会が急激に増えました。チャットボットや音声アシスタント、画像生成AIなど、以前は専門の研究機関や一部の企業だけが扱っていた技術が、私たち個人の手元に届くようになってきました。

しかし、AIへの期待が高まる一方で、「仕事を奪われるのでは?」「人間の思考や価値観さえ操られてしまうのでは?」といった漠然とした不安を抱く方もいらっしゃいます。本記事では、そんなAIに対する恐怖や不安を取り除き、技術を上手に味方につけるためのマインドセットについて、少し踏み込んだ視点からお話ししたいと思います。

AIが生み出す“不安”の背景

AIに対する怖さや不安には、いくつかの背景があると考えられます。

急速な技術進歩への戸惑い

テクノロジーの進化はここ数十年で加速し続けていますが、AIの分野はとりわけスピードが速いと言われます。たとえば、画像認識や自然言語処理の分野では、研究成果が出るたびに実用化までの時間が以前よりずっと短くなっています。このスピード感についていけないと感じると、「自分の知らないうちに何か大変なことが起きているのでは?」と心配になるのは自然なことです。

“AIに仕事を奪われる”という刷り込み

メディアやSNSなどでたびたび見かける「AIに仕事を奪われる」という言葉は、多くの人にインパクトを与えました。しかし、実際にはAIが得意とするのは、大量のデータ処理や、特定のパターン認識など、ある程度限定的な分野です。もちろん一部の職種では業務内容が変化することもあるでしょうが、それは歴史上、機械や新しいテクノロジーが導入されるときに起きてきた自然な流れとも言えます。

映画やSFから受ける“支配”のイメージ

映画やSF作品では、人間が創り出したAIが暴走し、人類を支配する展開が描かれることがあります。ドラマとしては魅力的ですが、現実のAI研究や実運用では、倫理や安全管理が重視されており、そう簡単に“自己増殖して人間を排除する”ような事態が起きるわけではありません。エンターテインメントと現実を分けて考えることは大切です。

AIを正しく理解する – 道具でありパートナー

AIを怖がらずに活用するには、まず「AIはあくまで道具であり、私たちの仕事や生活を手助けするパートナーである」という認識を持つことが重要です。私たちが昔から使っている道具も、たとえば自動車やコンピューター、スマートフォンなどは、すべて当時は画期的なテクノロジーでした。それらがどんどん一般化していく過程で、多少の戸惑いや仕事の変化があったのは事実です。しかし最終的には、その道具を使いこなすことで、人々の生活や社会は便利になり、新たな仕事も生まれてきました。

AIも同じように、今後さらに進化し、より広い分野で利用されていくでしょう。だからこそ、「どうやってAIを導入すれば役立つか」「どのように業務や日常生活を快適にしてくれるか」という視点を持つと、AIへの不安よりも期待感を抱けるようになります。

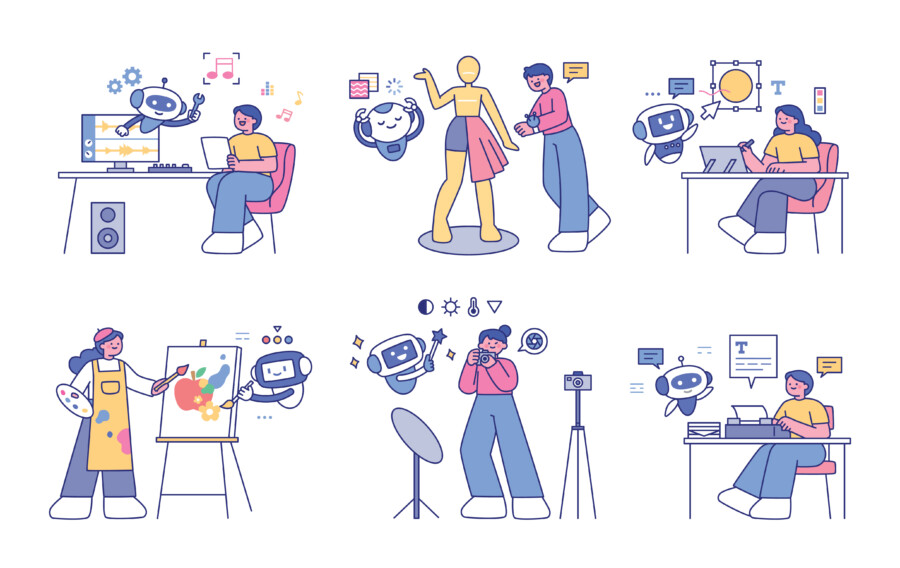

AIを味方にするマインドセット:4つのポイント

1. 好奇心をもって学ぶ

未知のものに対する不安は、学びによって小さくなります。AIの仕組みや活用方法について書かれた入門書やオンラインセミナーは数多く存在します。また、無料でも使えるAIツールやアプリも増えています。たとえば、文章作成や画像生成ができるオンラインサービスを試してみることで、「どういった入力をすると、どんな結果が出力されるのか」を直感的に理解できるでしょう。まずは「とりあえず触ってみよう」という好奇心が大切です。

2. AIが得意な領域を知る

AIは万能ではなく、特定の領域に強みを発揮します。画像認識なら膨大な画像データから特定の特徴を素早く抽出すること、自然言語処理なら大量のテキストを分析し要約すること、といった具合です。自分の仕事や日常で「こういう単純作業に手間取っている」「大量のデータを整理するのが大変」と感じる場面を洗い出してみましょう。そこにAIが適用できるかどうかを調べると、自分なりの活用アイデアが見えてきます。

3. 人間にしかできない部分に注力する

AIに業務を一部任せることで、私たち人間がよりクリエイティブな仕事に集中できるようになる、というのはよく聞く話です。たとえばマーケティング担当者が顧客データの分析をAIにまかせて、その分析結果をもとにクリエイティブなキャンペーンを考案する、という流れが想像しやすい例でしょう。AIは優秀ですが、「どんな戦略やキャンペーンがユーザーに響くか」というアイデア部分は、まだまだ人間の直感やセンスが大きな役割を果たします。AIの導入を恐れるよりも、自分自身の強みをより発揮できるチャンスととらえてみてください。

4. 倫理や責任の視点も忘れない

AIを活用していく上では、プライバシー保護やデータの公平性など、倫理や責任に関する話題も避けられません。AIに間違ったデータを学習させると、偏った結果を生み出す可能性がありますし、個人情報の取り扱いには慎重であるべきです。技術を味方にするからこそ、社会的なルールやマナーを守る姿勢も必要です。こうした意識をもつことで、「AIを使うこと」イコール「リスクばかり」というイメージから抜け出し、より健全な形でAIを活用できるようになります。

AIがもたらす未来の可能性

AIは、これまでも医療、金融、教育などあらゆる分野で活躍し始めています。医療の現場では画像診断の精度向上や新薬開発の効率化、金融の分野では自動取引やリスク管理、教育では個別学習のカリキュラム提案など、私たちの生活を支える仕組みは広がり続けています。今後さらに技術が進めば、自動運転やスマートシティ、ロボットとの協働など、新しい社会の姿が現実のものとなるでしょう。

そんな時代において、AIを“恐れるだけ”の立場でいるか、“積極的に手を取り合うパートナー”として迎え入れるかで、大きな違いが生まれます。AIを正しく理解し、使いこなすための心構えを身につけた人や企業は、その波に乗って大きく発展する可能性を秘めています。

おわりに

AIに対する怖さや不安は、未知のものに直面したときの当然の感情です。しかし、それを克服するためには、一歩踏み出して「AIは私たちの生活や仕事を便利にしてくれる、頼もしいツールである」という認識を深めることが近道です。好奇心をもって学び、実際に活用してみれば、想像以上にスムーズに溶け込むはずです。

もちろん、どのような技術も使い方を誤ればトラブルやリスクを伴うことはあります。だからこそ、倫理観や責任感を持ってAIと付き合いながら、自分にしかできない部分に時間とエネルギーを注いでいきましょう。技術を味方につけたとき、私たちの社会やライフスタイルは、より豊かで多様性に富んだものへと進化していくはずです。

最後までお読みいただきありがとうございます。共感する点・面白いと感じる点等がありましたら、【いいね!】【シェア】いただけますと幸いです。ブログやWEBサイトなどでのご紹介は大歓迎です!(掲載情報や画像等のコンテンツは、当サイトまたは画像制作者等の第三者が権利を所有しています。転載はご遠慮ください。)