最近、AI(人工知能)の進化には目覚ましいものがありますね。特に、文章、画像、音楽などを生成する「クリエイティブAI」や「生成AI」と呼ばれる技術は、私たちの創作活動に大きな影響を与え始めています。

「すごい!こんなことまでできるのか!」と驚き、新たな可能性にワクワクする一方で、その急速な進化には、光だけでなく影の部分も存在します。著作権の問題、情報の偏り、そして「人間の仕事が奪われるのでは?」という漠然とした、しかし無視できない不安…。

今回は、そんな生成AIを取り巻く現状を踏まえつつ、「テクノロジーと創造の未来」について、皆さんと一緒に改めて深く考えていきたいと思います。AI時代において、人間のクリエイティビティは本当に不要になるのか? それとも、課題と向き合いながら、新たな価値を見出していくことができるのか? 少し長くなりますが、ぜひ最後までお付き合いください。

AIが魅せる創造の可能性と、その裏側

まずは、生成AIがクリエイティブ分野でどのような可能性を示しているのか、そして同時に、どのような課題が指摘されているのかを見ていきましょう。

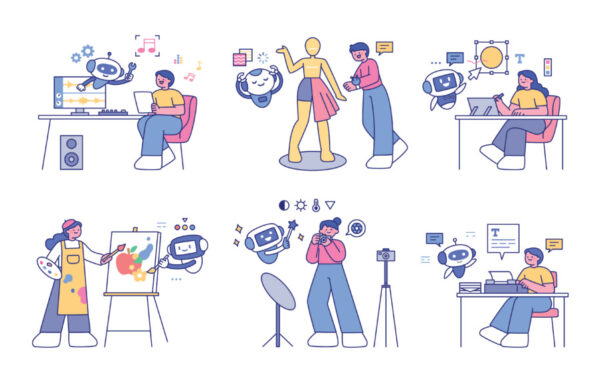

画像生成AI:「夕焼け空を飛ぶ、サイバーパンク風の猫」といった具体的な指示(プロンプト)で、独創的な画像を生成します。デザインのアイデア出しや、アートの新しい表現手法として注目されています。

しかし同時に… 学習データに既存のアーティストの作品が無断で使用されているのではないかという著作権侵害の懸念や、生成された画像の所有権が誰にあるのかという法的な問題が議論されています。また、特定の文化や人種に対する偏見(バイアス)を含んだ画像が生成されることも指摘されています。

文章生成AI:ブログ記事の草稿作成、メールの下書き、小説のプロット考案など、多岐にわたるライティング作業を支援します。翻訳や要約も得意です。

しかし同時に… もっともらしいけれど事実に基づかない情報(ハルシネーション)を生成してしまうリスクがあります。また、特定の文体や表現に偏り、画一的な文章が増える可能性も懸念されます。教育現場での安易な利用や、フェイクニュースへの悪用も問題視されています。

音楽・動画生成AI:好みのジャンルや雰囲気を指示するだけで、オリジナルの楽曲や短い動画コンテンツを生成できます。

しかし同時に… 既存の楽曲との類似性や盗用の問題、生成されたコンテンツの独創性をどう評価するか、といった課題が残っています。ディープフェイク技術を用いた悪意のある動画の生成も、社会的な脅威となりつつあります。

これらの技術は、確かに創造のハードルを下げる力を持っています。しかし、その裏側には、私たちが真剣に向き合わなければならない倫理的・法的な課題が山積していることも事実です。

改めて問われる「創造性(クリエイティビティ)」の本質とは?

こうしたAIの光と影を踏まえた上で、もう一度「人間の創造性とは何か?」を考えてみましょう。以前も触れましたが、人間の創造性は、単に新しい組み合わせを生み出すだけではありません。

経験と感情の深さ:AIはデータから学習しますが、人間は実体験からくる喜び、悲しみ、葛藤といった複雑な感情を理解し、それを作品に昇華させることができます。この「生身の経験」から生まれる深みや共感性は、AIには(少なくとも現時点では)再現できません。

明確な意図と「問い」:なぜ創るのか?何を伝えたいのか?社会にどんな問題を投げかけたいのか?人間の創造活動には、しばしば強い動機や問題意識が伴います。AIは指示に応えることはできても、自ら根源的な「問い」を立て、社会を変えようとする意志を持つことはありません。

倫理観と責任:何を表現し、何を表現しないべきか。その表現が他者を傷つけないか、社会に悪影響を与えないか。人間は、自らの創造物に倫理的な責任を負います。AIの出力結果に対する最終的な判断と責任の所在は、依然として大きな課題です。

「文脈」を読む力:言葉の裏にあるニュアンス、文化的背景、その場の空気感といった、データ化しにくい「文脈」を読み取り、それに合わせた最適な表現を選択する能力も、人間ならではと言えるでしょう。

AIが生み出すものは、驚くほど洗練されているように見えても、これらの人間的な要素を本質的に欠いています。だからこそ、AIができることと、人間にしかできないことを見極める視点が重要になります。

AIは「使う」もの。ただし、賢く、倫理的に。

では、課題山積のAIと、私たちはどう向き合えばよいのでしょうか? 私はやはり、「AIは敵ではなく、使い方次第で強力なツールになる」という考えを基本に据えたいと思います。ただし、その「使い方」には、これまで以上に注意深さ、批判的な視点、そして倫理観が求められます。

AIを創造活動に導入するメリットは、前回述べた通りです。アイデア出しの補助、時間のかかる作業の自動化、新しい表現への挑戦…。これらは依然として大きな魅力です。

しかし、その利用にあたっては、以下のような点を常に意識する必要があります。

鵜呑みにしない批判的思考:AIの生成した情報やアイデアが、本当に正確か、適切か、偏っていないかを常に疑い、ファクトチェックや多角的な視点からの検証を怠らないこと。

著作権・倫理への配慮:AIの学習データや生成物の権利関係に注意を払い、他者の権利を侵害しないように利用すること。差別的・攻撃的なコンテンツの生成に加担しないこと。

「依存」ではなく「協働」:AIにすべてを任せるのではなく、あくまで自分の創造性を「補助」「拡張」するものとして位置づけること。AIに頼りすぎることで、自身のスキルや思考力が低下しないように注意が必要です。

透明性と説明責任:AIを利用して作品を制作した場合、その旨を適切に開示することも、状況によっては求められるかもしれません。(特に商用利用や学術的な文脈など)

AIは万能の魔法ではありません。メリットとデメリット、可能性とリスクを理解した上で、「人間が主体となって、AIを賢く使いこなす」という姿勢が不可欠です。

AI時代だからこそ、磨かれるべき人間の価値

生成AIが抱える問題点を認識すると、逆に「人間だからこそできること」の価値がより鮮明に見えてきます。AI時代に私たちが意識的に磨くべき能力は、以下のように整理できるかもしれません。

高度な倫理観と批判的思考力: AIの出力結果を評価し、問題点を見抜き、責任ある判断を下す力。これはAIの利用が広がるほど重要になります。

深い共感力と対話力: テクノロジーが介在しても、最終的に作品を受け取るのは人間です。相手の心に寄り添い、真のニーズを理解し、対話を通じて価値を共創する力は、ますます重要になるでしょう。

独自のビジョンと「語る力」:あなた自身の経験や価値観に基づいた、オリジナルの世界観やストーリーを構築し、それを他者に魅力的に伝える力。AIには模倣できても、ゼロから生み出すことはできません。

課題発見と創造的な問題解決能力:AIは既存のデータから最適解を出すのは得意ですが、まだ誰も気づいていない課題を発見したり、全く新しいアプローチで問題を解決したりするのは、人間の領域です。

分野横断的な知性と柔軟性:専門分野だけでなく、多様な知識やスキルを組み合わせ、変化に柔軟に対応していく力。AIの進化に合わせて、自身のスキルセットを更新し続ける学習意欲も含まれます。

これらの能力は、AIに代替されるどころか、AIを使いこなし、AI時代の課題を乗り越えていくために、私たち人間にとって不可欠なものとなるでしょう。

課題と向き合い、共に創る

生成AIの進化は止まりません。その光と影の両面を直視し、建設的な議論を続けていく必要があります。著作権ルールの整備、バイアスを低減する技術開発、AIリテラシー教育の推進など、社会全体で取り組むべき課題は多いです。

私たちクリエイターや、創造に関わるすべての人々は、これらの課題から目をそらさず、自分ごととして捉え、議論に参加していく姿勢が求められます。

そして、AIを単なる脅威や問題点としてだけ捉えるのではなく、「これらの課題を乗り越えた先に、どのような新しい創造の可能性があるのか?」という未来志向の視点を持つことも重要です。

AIとの「健全な共生」とはどのような形か? それを模索し、試行錯誤していくプロセスそのものが、これからの時代の創造活動なのかもしれません。

まとめ – 人間の創造性は、試され、深化する?

「人間のクリエイティビティは不要になるのか?」

この問いに対する答えは、やはり「No」です。しかし、その「No」は、楽観的なだけのものではありません。

生成AIは、私たちの創造性を試し、問いかけ、そして深化させる存在となるでしょう。AIがもたらす利便性の裏にある課題やリスクを理解し、それらに真摯に向き合い、乗り越えていく努力が求められます。

単純作業はAIに任せ、人間はより本質的な価値、すなわち倫理観、共感力、独創性、そして「なぜ創るのか」という問いに向き合う時間を得る。AIを恐れるのではなく、その限界と可能性を理解し、賢く付き合っていく。

その先に、テクノロジーと人間が互いの強みを活かし合い、これまで想像もしなかったような、豊かで、多様で、そして人間らしい創造性に満ちた未来が待っていると、私は信じています。

そのためにも、私たち一人ひとりが学び続け、考え続け、対話し続けることが、今、何よりも大切なのではないでしょうか。

↓↓↓ AI活用のデザイン等をご検討の方へ ↓↓↓

↓↓↓ その他デザイン外注をご検討の方へ ↓↓↓

最後までお読みいただきありがとうございます。共感する点・面白いと感じる点等がありましたら、【いいね!】【シェア】いただけますと幸いです。ブログやWEBサイトなどでのご紹介は大歓迎です!(掲載情報や画像等のコンテンツは、当サイトまたは画像制作者等の第三者が権利を所有しています。転載はご遠慮ください。)